中国艺术家网天津讯(文/赵英斌) 在人类文明的星空中,科学与艺术犹如双子星般交相辉映。当一位深耕海洋测量的科技专家,在晚年执起焦墨画笔,将蓝色国土的深邃奥秘诉诸笔端时,一场跨越学科边界的精神对话就此展开。郭文伟先生的人生轨迹,恰似一部 “艺术与科学的交响曲”,在经纬坐标与笔墨皴法之间,在数据测算与意象营造之间,构建起独特的精神坐标系。这位从海洋测绘领域走来的艺术家,以耄耋之年的探索勇气,为当代艺术界提供了观察世界的双重视角 —— 既具科学家的理性思辨,又含艺术家的诗性情怀。

一、海洋经纬中的科学人生

作为中国海洋测量领域的中交天津航道局原测绘公司总工程师,郭文伟的职业生涯深深植根于蓝色国土的丈量与守护。从青年时代投身海洋测绘事业开始,他便与六分仪、经纬仪、卫星、声呐等科学仪器为伴,在惊涛骇浪中测绘祖国的海疆蓝图。那些被精确标注的经纬度、海图深度,不仅是地理空间的科学记录,更是一代海洋测绘人精神刻度的具象化。他主编的国家水运工程测量(海洋测绘)行业标准,如同海上灯塔,为行业确立了精准的技术坐标,折射出中国海洋事业从追赶到自主创新的历史进程。

在长达半个世纪的科学实践中,郭文伟对海洋的认知超越了表层的风光,深入到地质海底地貌、洋流运动、生态系统的内在规律。这种认知方式塑造了他独特的思维特质:既擅长以系统论的眼光把握整体,又精于用实证主义的方法剖析细节。当他在东海岛礁上布设测量标志时,眼中的海浪不仅是诗意的意象,更是潮汐动力学的直观呈现;当他解读海图或卫星遥感图像时,看到的不仅是色彩的渐变,更是海底地貌演化的时空密码。这种将现象升华为规律的思维习惯,为其后来的艺术创作埋下了理性的种子。

二、焦墨世界里的艺术转向

晚年的郭文伟选择以焦墨画作为艺术表达的载体,既是对传统文脉的致敬,亦是对自我生命经验的创造性转化。在拜师焦俊华先生的过程中,他深入学习研究传统焦墨技法的精髓 —— 以干笔渴墨勾勒物象,以黑白对比营造空间层次,以线条的刚柔曲直传递生命力。而张仃先生焦墨艺术中蕴含的现代性探索,则让他意识到:传统技法可以成为表达当代精神的媒介。于是,他将目光从测绘图纸转向浩瀚海天,试图以焦墨的苍劲笔触重构属于自己的海洋意象。他开创的“以笔代水、散锋破墨、以枯作淡、以干代湿”的“焦墨飞白皴水”技法,使焦墨海洋画成为当代焦墨艺术发展的最前卫表达。

郭先生从科学到艺术的跨界,并非简单的身份转换,而是认知方式的根本转变。在测绘工作中,他追求数据的绝对精确;而在绘画创作中,他却要学会拥抱不确定性,让笔触在失控与控制之间寻找平衡。这种转变需要勇气,更需要智慧。郭文伟以科学家的方法论切入艺术创作:他如同绘制海图般规划画面构图,将海洋测绘中的 “等高线”“等深线” 转化为山石的皴法和海流的运动轨迹的线条表达。这种独特的创作路径,使得他的焦墨海洋既非对景写生的照搬,亦非传统山水的简单变体,而是建立在科学认知基础上的意象重构。

三、焦墨海洋的美学突破

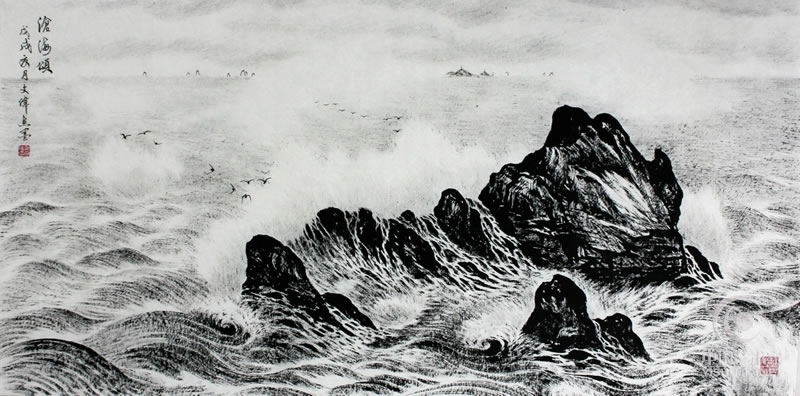

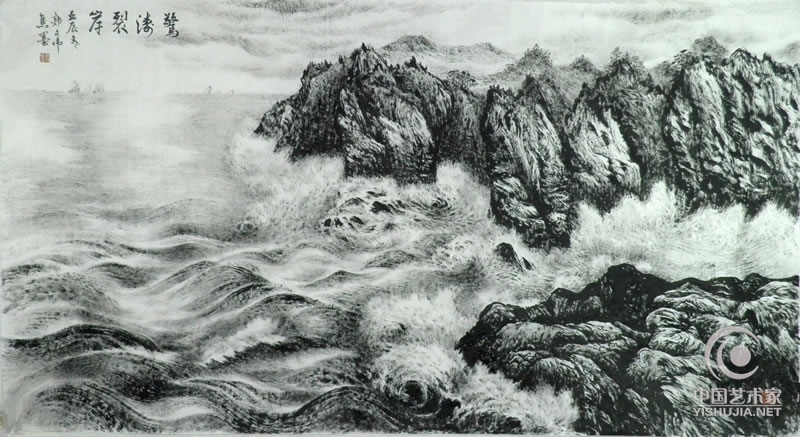

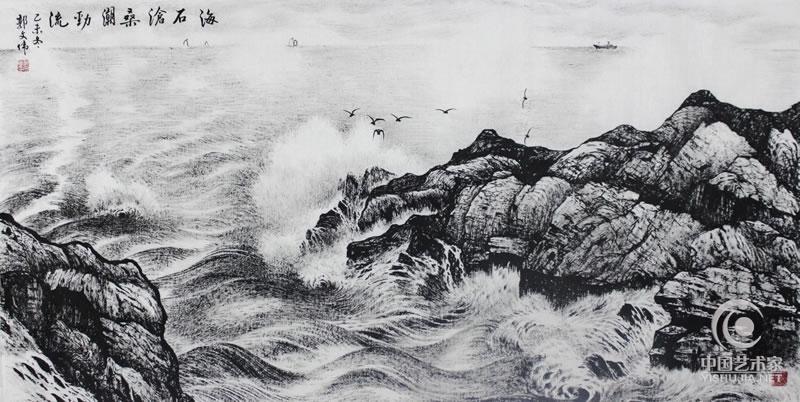

郭文伟的焦墨海洋画,在题材与技法层面均实现了突破性创新。传统山水画以陆地山川为主要表现对象,偶有海景亦多取 “渔舟唱晚” 的诗意视角,而他却将镜头对准海洋的原生状态 —— 汹涌的浪涛、嶙峋的礁盘、苍茫的海平线。在《沧海颂》等系列作品中,他以疏密不同的飞白短线条模拟海浪的肌理,通过飞白线条的阴阳组合,表现不同风速下海水的动态,抒发海洋的喜怒哀乐;在描绘礁石时,他借鉴行草笔法,以方折的笔触勾勒岸石的结构,使坚硬的质感跃然纸上。这种将科学观察转化为艺术语言的能力,赋予作品独特的视觉冲击力。

沧海颂 焦墨69x138cm 郭文伟作

更值得关注的是作品中蕴含的哲学思考。郭文伟笔下的海洋,既是物理意义上的自然存在,亦是精神层面的象征符号。在《运通四海》作品中,翻卷的浪花如奔马般汹涌,却又在礁石的阻挡下形成规律的回潮,暗合道家 “物极必反” 的辩证思维;有的作品则以平静的海面、孤悬的岛屿,传递出 “致虚守静” 的东方哲学意境。这种将科学观察到的自然规律,与传统哲学思想相融合的创作理念,使得他的作品超越了单纯的技法展示,升华为对宇宙秩序的艺术阐释。

四、理论探索中的跨界对话

除了绘画实践,郭文伟在中国画理论领域的探索同样引人关注。他在探讨科学与艺术的关系时,特别强调二者在探索真理本质上的一致性。他认为,海洋测绘是用数据语言描述海洋的物理属性,而焦墨海洋画则是以视觉符号表达海洋的物理与精神的综合属性,前者追求 “真”,后者追求 “美”,而 “真” 与 “美” 的终极指向都是对自然和谐秩序的认知。这种跨界的理论思考,打破了学科壁垒,为当代艺术理论研究提供了新的方法论启示。

五、双重身份的文化启示

郭文伟的艺术实践,为我们理解科学与艺术的关系提供了鲜活案例。在工具理性盛行的今天,学科分化导致的认知碎片化日益严重,而他却驾驭着测、绘双重人生,完成了从 “测量者” 到 “描绘者” 的身份跨越,在理性与感性之间架起桥梁。这种跨越不仅体现在创作层面 —— 将测绘数据转化为中国画意象,更体现在精神层面 —— 用科学的严谨性提升艺术的思想维度,以艺术的想象力丰富科学的人文内涵。

他的焦墨海洋画,既是对传统文人画 “师法自然”理念的当代诠释,亦是对现代艺术“跨界创新” 潮流的积极回应。在那些以焦墨飞白勾勒的海浪中,我们既能看到张仃 “铁骨铮铮” 的笔意传承,亦能感受到现代测绘技术对自然认知的深化;在那些充满几何美感的礁石结构中,既有传统山水画的程式化语言,亦蕴含着工程图纸的精确性基因。这种传统与现代、东方与西方、科学与艺术的多元碰撞,孕育出独具一格的艺术范式。

结语

郭文伟人生的耄耋之年,依然在科学与艺术的双重领域中跋涉。他的画笔从未远离海洋,正如他的心中始终澎湃着测绘人的理想。当我们凝视他的焦墨海洋画作品时,看到的不仅是笔墨的精妙变幻,更是一位科技专家对蓝色国土的深情守望,一位艺术家对海洋真善美的无限崇尚。在这个新事物快速更迭的时代,他用艺术人生实践证明:真正的创新,往往诞生于学科交叉的 “无人区”;真正的永恒,必定源于对自然与生命的深沉热爱。

从海洋测绘到焦墨山水、焦墨海洋,从数据坐标到笔墨线条,郭文伟的艺术之旅是一场跨越时空的对话 —— 与海洋传统对话,与自然对话,与人类的认知极限对话。他奏响的“中国画与科学交之响曲”,不仅是个人生命历程的精彩注脚,更是对当代文化发展的深刻启示:在理性与感性的交融中,在科学精神与人文情怀的共振中,我们或许能找到理解世界、创造未来的新钥匙。这或许就是这位跨界探索者,留给时代最宝贵的精神财富。

郭文伟作品欣赏:

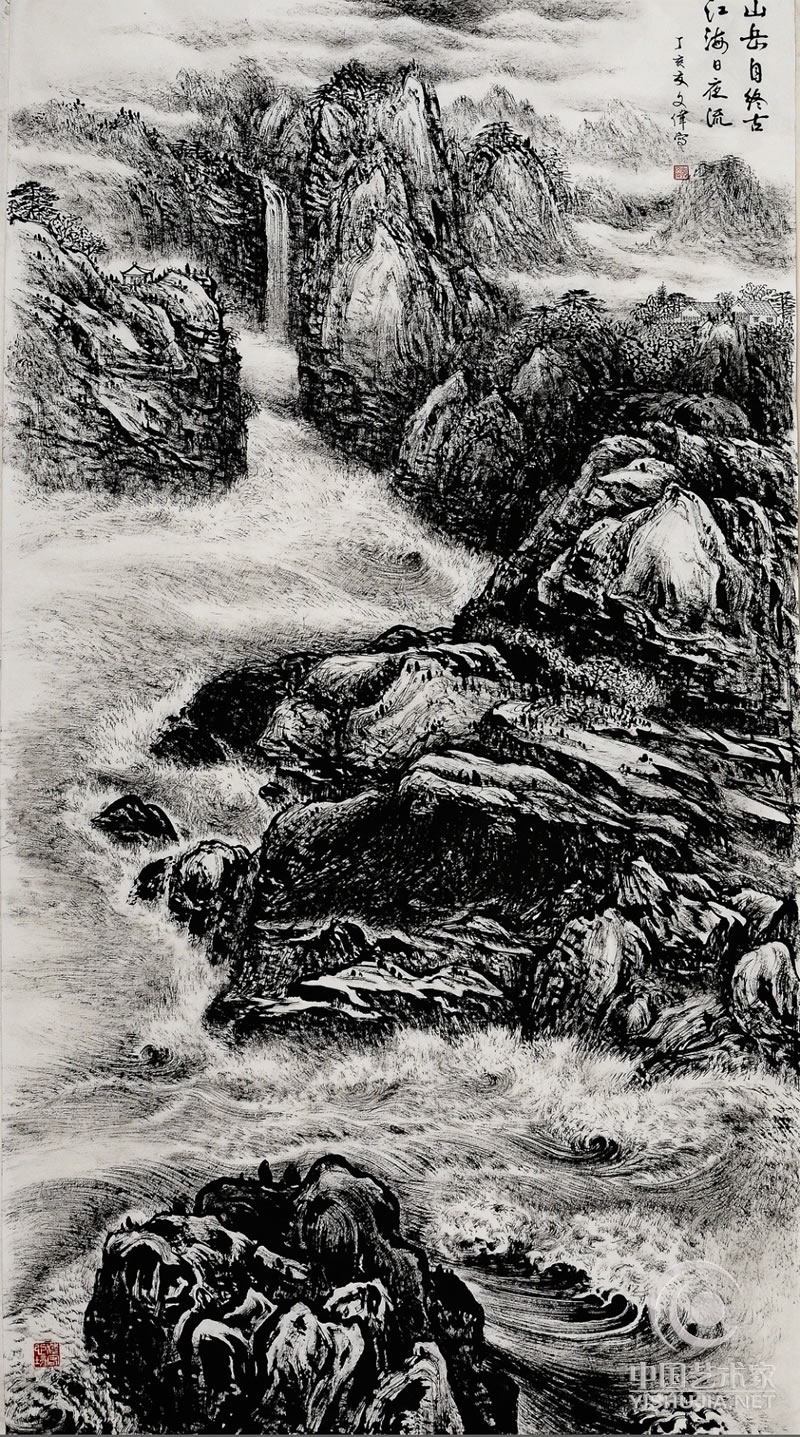

山岳自终古180cmx96cm 郭文伟作

守望 125x125cm郭文伟作

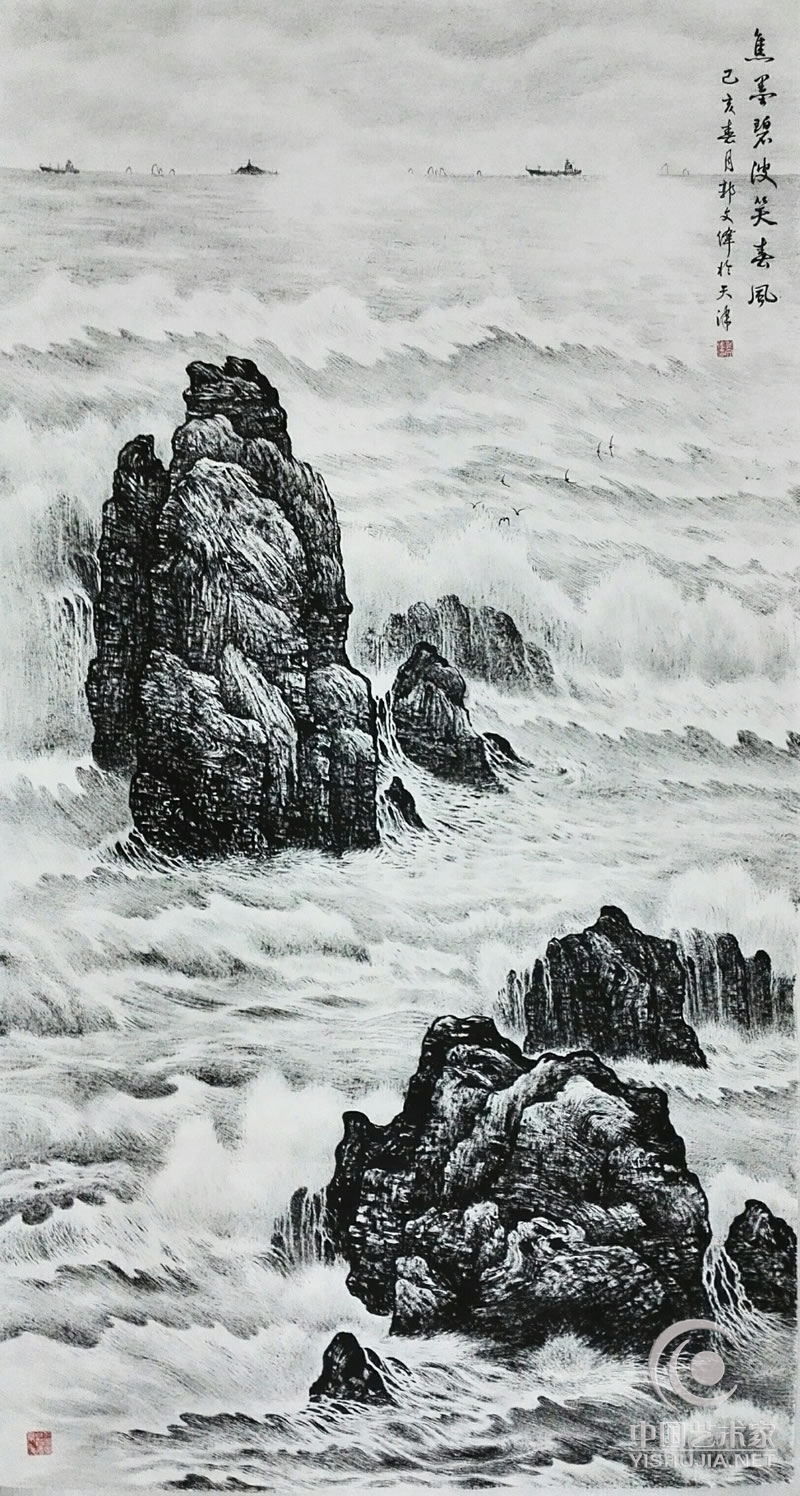

焦墨碧波笑春风180x96cm郭文伟作

惊涛裂岸 96cmx180cm郭文伟作

守望幽燕五洲通 96x180cm 郭文伟作

海石沧桑潮劲流 焦墨 69cmx138cm郭文伟作

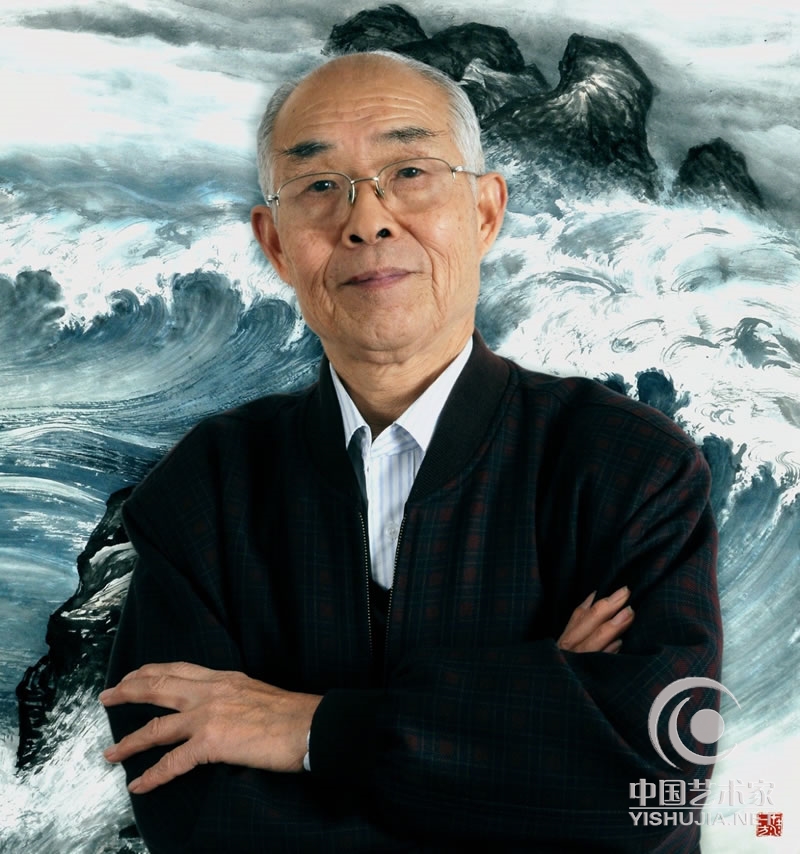

郭文伟简介:

郭文伟, 1939年生,焦墨海洋画开拓者。现任中国太平洋学会海洋画派研究分会副会长、中国海洋画家协会副主席、中华文化艺术推广联合会推广专员、中原美术学院特聘教授、郑州师范学院美术学院客座教授、中原书画院和天津海天书画院艺术顾问。现为天津长城书画院等北京、天津、河南等地多家艺术团体兼职画家,一级美术师、正高级工程师。并在《国画家》《中国书画报》等数十家媒体发表中国画艺术理论研究成果60多篇,出版有《中国画与科学之交响》《郭文伟山水画集》《郭文伟海洋画艺术》,并主编和参编20多部科技著作。

本文作者赵英斌简介:

赵英斌,天津市人,1944年生于河北省晋州市。中国美术家协会会员。1969年天津美术学院本科毕业,曾为天津市群众艺术馆研究馆员,广东省私立华联大学艺术学院教授,现为广州白石书院院长。

1992年作品入选加拿大枫叶奖,

1994年作品入选第八届全国美展,

2002年作品入选纪念讲话60周年全国美术作品展,

2004年作品入选全国中国画展,

作品《雪原初晴》获天津市金奖,

第十二届中国人口文化奖银奖。

出版有艺术理论专著《画余论画》(2003年天津古籍出版社),

艺术专著《中国写意人物画技法》(2005年天津杨柳青画社),

《中国写意人物画范图》(2005年天津杨柳青画社),

《速写》及视频光盘(2011年武汉华中科技大学出版社),

《风景写生基础与实训》(2014年武汉华中科技大学出版社),

《速写基础与实训》(2016年武汉华中科技大学出版社)。

会员登录

会员登录